大空間を実現する木の城工法

木の城工法は耐震性・耐久性が特に優れており、柱と柱の間隔を離して立てることが可能なため、通常の木造住宅より大空間を実現します。

木の城工法へのこだわり

木の城工法とは、正に日本古来から在る神社や仏閣に採用されている伝統的な建築方法です。

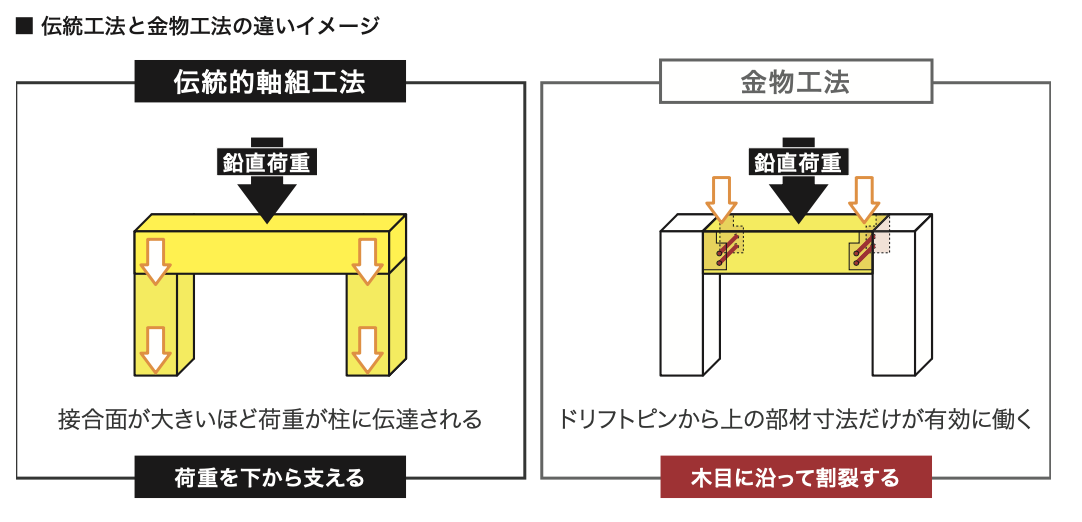

伝統的な建築物の方法としまして、地域材を使用することは勿論のこと、木材の使用方法として、金物を使用するのではなく、最大限にそれぞれの木材の特徴を活かし組み合わせる工法になります。木の城たいせつでは、木材一本一本の上下逆さま、東西南北、その木材がどのように生えていたのかを見極め、その木材の特徴が最大限に住宅の構造で生かせる部分に使用します。その為に墨付け士が本社栗山の加工工場におります。これにより構造材への地震などの強い力がかかった時に力を分散でき、伝統的な免震構造になります。しかし、金物を使用すると木と金物が違う素材な為、伝統的な木材の粘りが発揮されることはなく、傾いたり、木材自体に亀裂が入り、住宅への損傷が生じやすいです。つまり、木の城工法へのこだわりは、木材の組み合わせや使用方法使用場所を的確に選定することにより、木材自身の特徴を最大限に発揮し、住宅の長持ちさせることができ、更に、地震などの天災に強い住宅が作ることを可能にするからなのです。

木の城工法の特徴

木の城工法とは、世界最古の木造建築物である法隆寺に代表される社寺仏閣建築で1400年以上受け継がれてきた木組みによる伝統工法です。

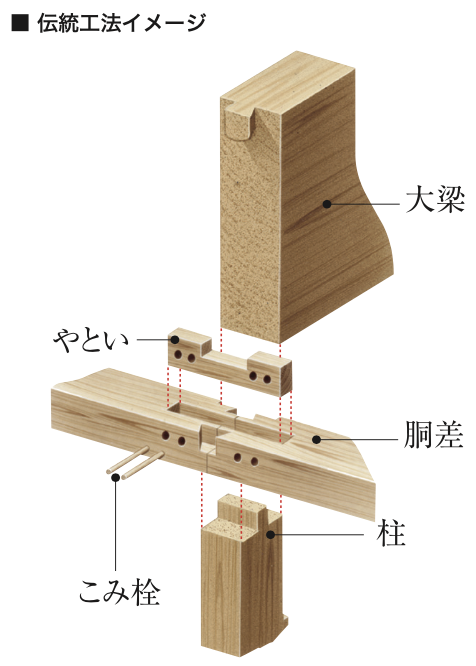

現在の木造軸組工法、在来工法などはほとんどが、柱、梁などを金物で接合する金物工法ですが、木組み伝統工法はやといやこみ栓(木の釘)を使い金物に頼らないで構造体を支えます。

木の城たいせつの家では伝統工法に加え、壁を構造用合板で一体化し、モノコック構造を作ることでエネルギーを分散させ、さらに耐震性を高めた構造になっています。

歴史と伝統を次世代に受け継ぐ〜宮大工の技を次の時代にも〜

社寺仏閣など伝統工法は、従来から宮大工の匠の技によってつくられてきました。

しかしそれでは、工期も何年もかかりまたコストも坪あたり200万円以上かかるケースが大半でした。

木の城たいせつでは、この宮大工の匠の技を機械に置き換えオリジナルの技術により工場で量産できるシステムを完成させました。

これにより、本格的な木組み伝統工法が約4分の1のコスト、工期もわずか3~4カ月で建築できるようになりました。

まさに木組み伝統工法のコスト革命が実現したのです。

なぜ木の城工法なのか。

本当の耐震性・耐久性とは?

木の城工法の大きな特徴は、地震や台風のときなど構造躯体に大きな力が加わった時の強度です。

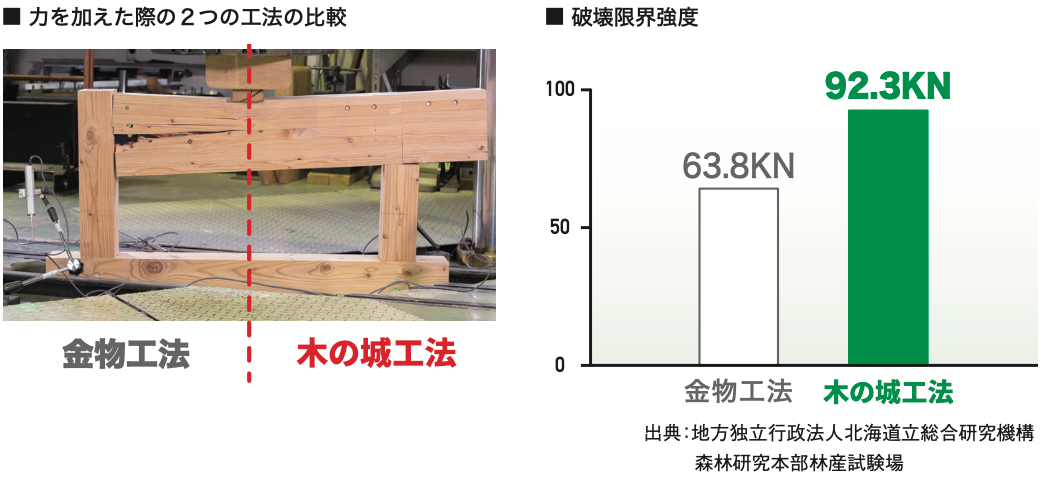

金物工法と木の城工法の強度を測定した試験データがあります。

これによると、限界破壊強度は金物工法では63.8KNなのに対し、木の城工法の方は92.3KNと1.5倍もの強度が実証されました。

金物工法は一ヶ所にエネルギーが集中するのに対し、木の城工法はエネルギーを構造躯体全体に分散させ地震、台風など外力 に対し著しく高い強靭性を発揮するのです。

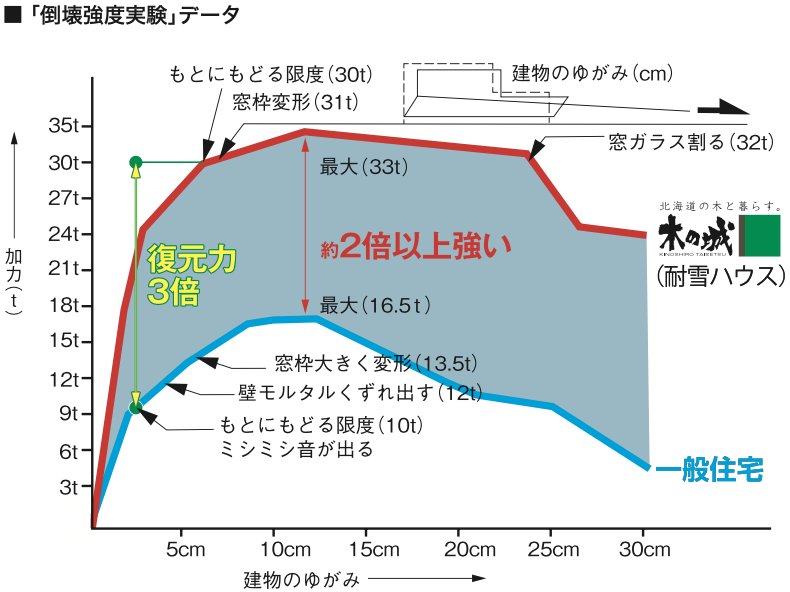

木の城たいせつで採用した木の城工法使って耐震性の実物実験を木の城たいせつと北海道工業大学で行ったデータがあります(1979年 実験)。

水平強度と垂直強度について一般の在来工法と木の城たいせつの木の城工法比較実験した結果、伝統工法の方が、いづれも 復元可能強度は約3倍も高いことがわかりました。

今回の木の城たいせつの工法はこの時の工法に加え、壁面を構造用合板でモノコック化しているため、当時よりもさらに大幅に強度が向上していることが推測されます。

来場予約

来場予約 資料請求

資料請求 オーナー様

オーナー様